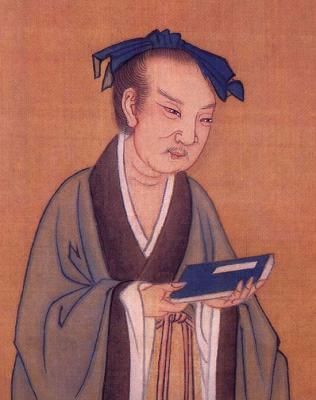

张良 (?—前 186) 字子房, 今安徽亳州人, 汉初三杰之一, 先世原为韩国贵族。秦灭韩后, 他图谋恢复韩国, 结交刺客, 狙击秦始皇未遂。秦末农民起义中, 率部投奔邦,为其重要谋士。楚汉战争期间, 提出不立六国后代, 联合英布、 彭越, 重用韩信等策略, 又主张追击项羽, 歼灭楚军。刘邦西入武关后,在峣下用计破敌; 鸿门宴上帮助刘邦脱离险境; “为汉王请汉中地” ; 在楚汉战争中 “长计谋平天下” , 都为刘邦所采纳。汉朝建立, 封留侯。刘邦对张良的评价是:“运筹于帷幄之中, 决胜于千里之外” 。张良身居乱世, 胸怀国亡家败的悲愤, 投身于倥偬的兵戎生涯, 为刘邦击败项羽以及汉朝的建立立下了不可磨灭的功劳。官拜大司马之后, 辞官归隐, 是汉初三杰当中唯一一位得以善终的人。

张良

别称: 张子房

所处时代: 汉朝

民族族群: 汉族

出生地: 颍川城父 (亳州市谯城区城父镇)

出生时间: 公元前 250 年 (庚午年)

去世时间: 公元前 186 年

主要成就: 辅佐刘邦建立汉朝 刘盈保住太子之位

谥号: 文成

信仰: 黄老之学

爵位: 留侯

人物生平故事

圯上受书

张良出身于贵族世家, 祖父张开地, 连任战国时韩国三朝的宰相。父亲张平, 亦继任韩国二朝的宰相。

至张良时代, 韩国已逐渐衰落。韩国的灭亡,使张良失去了继承父亲事业的机会,丧失了显赫荣耀的地位,故他心存亡国亡家之恨,并把这种仇恨集中于一点——反秦。 张良到东方拜见仓海君,共同制定谋杀行动计划。他弟死不葬, 散尽家资,找到一个大力士,为他打制一只重达 120 斤的大铁锤 (约合60公斤),然后差人打探秦始皇东巡行踪。按照君臣车辇规定,天子六驾,即秦始皇所乘车辇由六匹马拉车,其他大臣四匹马拉车,刺杀目标是六驾马车。

前 218 年(秦始皇二十九年),秦始皇东巡,张良很快得知,秦始皇的巡游车队即将到达阳武县(现原阳县的东半部),于是张良指挥大力士埋伏在到阳武县的必经之地—— — 古博浪沙。 不多时,远远看到三十六辆车队由西边向博浪沙处行走过来, 前面鸣锣开道, 紧跟着是马队清场, 黑色旌旗仪仗队走在最前面, 车队两边, 大小官员前呼后拥。 见此情景, 张良与大力士确定是秦始皇的车队到达。 但所有车辇全为四驾, 分不清哪一辆是秦始皇的座驾, 只看到车队最中间的那辆车最豪华。 于是张良指挥大力士向该车击去。 120 斤的大铁锤一下将乘车者击毙倒地。 张良趁乱钻入芦苇丛中, 逃离现场。 而张良找到的那个大力士却被秦军杀死。 然而, 被大力士击毙命者为副车, 秦始皇因多次遇刺, 早有预防准备, 所有车辇全部四驾, 时常换乘座驾, 张良自然很难判断哪辆车中是秦始皇。秦始皇幸免于难, 但秦始皇对此事十分恼怒, 虽然下令全国缉捕刺客, 但是大力士已经被杀,又不知道另一位刺客是谁, 张良得以 “逍遥法外” , 后来不了了之。古博浪沙从此闻名遐迩。

一天, 张良闲步沂水圯桥头, 遇一穿着粗布短袍的老翁, 这个老翁走到张良的身边时, 故意把鞋脱落桥下, 然后傲慢地差使张良道: “小子, 下去给我捡鞋!” 张良愕然, 但还是强忍心中的不满, 违心地替他取了上来。随后, 老人又跷起脚来, 命张良给他穿上。 此时的张良真想挥拳揍他, 但因他已久历人间沧桑, 饱经漂泊生活的种种磨难, 因而强压怒火, 膝跪于前,小心翼翼地帮老人穿好鞋。老人非但不谢, 反而仰面长笑而去。张良呆视良久, 只见那老翁走出里许之地, 又返回桥上, 对张良赞叹道: “孺子可教矣。 ” 并约张良五日后的凌晨再到桥头相会。 张良不知何意, 但还是恭敬地跪地应诺。

五天后, 鸡鸣时分, 张良急匆匆地赶到桥上。谁知老人故意提前来到桥上, 此刻已等在桥头, 见张良来到, 忿忿地斥责道: “与老人约, 为何误时?五日后再来!” 说罢离去。结果第二次张良再次晚老人一步。第三次,张良索性半夜就到桥上等候。 他经受住了考验, 其至诚和隐忍精神感动了老者, 于是老者送给他一本书, 说: “读此书则可为王者师, 十年后天下大乱, 你可用此书兴邦立国; 十三年后济北谷城山下的黄石便是老夫。” 说罢, 扬长而去。 这位老人就是传说中隐身岩穴的高士黄石公, 亦称 “圮上老人” 。

张良惊喜异常, 天亮时分, 捧书一看, 乃 《太公兵法》 。从此, 张良日夜研习兵书, 俯仰天下大事, 终于成为一个深明韬略、 文武兼备, 足智多谋的“智囊” 。 前 209 年 (秦二世元年) 七月, 陈胜、 吴广在大泽乡揭竿而起, 举兵反秦。紧接着, 各地反秦武装风起云涌。矢志抗秦的张良也聚集了 100 多人, 扯起了反秦的大旗。

后因自感身单势孤, 难以立足, 只好率众往投景驹 (自立为楚假王的农民军领袖) , 途中正好遇上刘邦率领义军在下邳一带发展势力。两人相见如故, 张良多次以 《太公兵法》 进说刘邦, 刘邦多能领悟, 并常常采纳张良的谋略。 于是, 张良果断地改变了投奔景驹的主意, 决定跟从刘邦。 作为士人, 深通韬略固然重要, 但施展谋略的前提则是要有善于纳谏的明主。这次不期而遇, 张良 “转舵” 明主, 反映了他在纷纭复杂的形势中清醒的头脑和独到的眼光。从此, 张良深受刘邦的器重和信赖, 聪明才智也有机会得以充分发挥。

佐策入关

前 208 年 (秦二世二年) 六月, 项梁、 项羽叔侄所率领的队伍已发展壮大到六七万人, 并拥立楚怀王之孙熊心为王, 集各路义军首领于薛城 (今山东省滕州市东南) 共商大事。

张良不忘复兴韩国, 忙对项梁提议道: “君既已立楚王为后人, 而韩王诸公子中的横阳君成最贤, 可立为王, 借以多树党羽。 ” 早在下邳之际, 张、项之间便有旧谊, 因而项梁一口应承。于是, 他命人找到韩王成, 立为韩王, 并以张良为司徒 (相当于丞相) 。张良 “复韩” 的目的终于达到了, “复家” 的政治夙愿也得以实现, 因而竭尽全力扶持韩王成, 挥师收复韩地 (指战国时韩国地盘) , 游兵于颍川附近, 时而攻取数城, 时而又被秦兵夺回,迟迟未能开创大局面。

年底, 楚怀王命刘邦、 项羽分兵伐秦, 并约定: 谁先入关进咸阳, 谁便可以立而为王。刘邦取道颍川、 南阳, 打算从武关进入关中。

前 207 年 (秦二世三年) 七月, 刘邦率兵攻占颍川。 韩王和张良便与刘邦会合了。刘邦请韩王留守阳翟 (韩故都, 今河南禹州市) , 而让张良随军南下。 九月, 军队抵达南阳郡 (今河南南阳市) 。 南阳郡守奇退入宛城 (河南南阳) 固守。刘邦灭秦心切, 见宛城一时难以攻取, 打算绕过宛城继续西进。 张良认为不妥, 劝道: “您虽然急于进关, 但这一路上秦兵还很多, 而且都扼据着险要的地势。现在不拿下宛城,一旦宛城的秦兵从后面追杀过来, 那时, 强秦在前, 追兵在后, 就很危险了。” 刘邦采纳了他的建议, 立即更换旗帜, 率兵乘夜间抄小路悄悄返回。拂晓时分, 刘邦的军队已把宛城重重围住。

接着, 刘邦又采纳了陈恢的意见, 以攻心之术, 招抚南阳太守, 赦免全城吏民, 兵不血刃地轻取了宛城。解除了刘邦西进的后顾之忧, 刘邦兵威大振, 南阳郡的其它城池见太守已降, 纷纷起而效之, 望风而降。

随后, 刘邦率军抵达峣关 (今陕西商州西北) 。 峣关是古代南阳与关中的交通要隘, 易守难攻, 是通往秦都咸阳的咽喉要塞, 也是拱卫咸阳的最后一道关隘, 秦有重兵扼守此地。 刘邦赶到关前, 想要亲率所部两万余众,强行攻取。 张良劝谏道: “目前秦守关的兵力还很强大, 不可轻举妄动。 ” 刘邦惟恐项羽大军先入关中, 因而心急如焚, 忙向张良问计。张良向刘邦献了一个智取的妙计。 他说: “我听说峣关的守将是个屠夫的儿子, 这种市侩小人, 只要用点财币就可以打动他的心了。您可以派先遣部队, 预备 5 万人的粮饷, 并在四周山间上增设大量军队的旗号, 虚张声势, 作为疑兵。 然后再派郦食其多带珍宝财物去劝诱秦将, 事情就可能成功了。” 刘邦依计而行, 峣关守将果然献关投降, 并表示愿意和刘邦联合进攻咸阳。刘邦大喜, 张良却认为不可。他冷静地分析道: “这只不过是峣关的守将想叛秦,他部下的士卒未必服从。如果士卒不从, 后果将不堪设想。不如乘秦兵懈怠之机消灭他们。” 于是, 刘邦率兵向峣关突然发起攻击, 结果秦军大败,弃关退守蓝田 (今陕西蓝田县西) 。刘邦乘胜追击, 引兵绕过峣关, 穿越蒉山, 大败秦军于蓝田。然后, 大军继续西进, 于公元前 207 年十月 (秦以十月为岁首汉初未改) 抵达霸上 (今西安市东 25 里) 。 这时, 秦二世已被赵高杀死, 仅仅做了 46 天秦王的子婴眼见义军兵临城下, 大势已去, 只好以绳系颈, 乘素车白马, 捧着御玺符节, 开城出降。 至此, 雄霸四方、 威振海内的大秦帝国灭亡了。 刘邦从奉楚怀王之命西进, 到进入关中, 迫使子婴投降,历时仅一年, 由于他采纳了张良的计谋, 保证了军事上的顺利进展, 从而赢得了时间, 终于比项羽抢先一步进入关中。

斗智鸿门

刘邦大军进入咸阳, 看到那豪华的宫殿、 美貌的宫女和珍宝异藏, 使许多人忘乎所以, 以为可以尽享天下。 连刘邦也情不自禁, 想留居宫中, 安享富贵。 武将樊哙冒死犯颜强谏, 直斥刘邦 “要做富家翁” 。 然而, 刘邦根本不予理睬。

部下的一些贤达志士对此心急如焚。 在这关键时刻, 张良向刘邦分析利害, 劝道: “秦王多做不义的事, 所以您才能推翻他而进入咸阳。既然您已经为天下人铲除了祸害, 就应该布衣素食, 以示节俭。 大军刚入秦地, 您就沉溺在享乐中, 这就是所谓助桀为虐了。常言道良药苦口利于病, 忠言逆耳利于行, 愿沛公听从樊哙等人的话。” 张良语气平和, 但软中有硬, 尤其是话中对古今成败的揭示以及 “无道秦” 、 “助桀为虐” 等苛刻字眼, 隐隐地刺疼了刘邦近乎沉醉的心。这种紧打慢唱的手法, 果然奏效。刘邦愉快地接受了这卓有远见的规劝, 下令封存秦朝宫宝、 府库、 财物, 还军霸上整治军队, 以待项羽等路起义军。 在此期间, 刘邦还采纳张良建议, 召集诸县父老豪杰, 与之约法三章: “杀人者死, 伤人及盗抵罪。 ” 并通告四方: “余悉除去秦法。 诸吏人皆安诸如故。 凡吾所以来, 非有所侵暴, 勿恐。 ” 另外, 还派人与秦吏一起巡行各地, 晓谕此意。 结果, 博得了秦民的一致拥戴, 争先恐后用牛羊酒食慰劳军士。刘邦见状, 又命令军士不要接受, 传出话去:“军中粮食充足, 不要劳民破费了。 ” 秦地百姓听罢此言, 越发高兴, 惟恐刘邦不为秦地之王。刘邦采纳张良的建议, 采取的这一系列安民措施, 争得

了民心, 为他日后经营关中, 并以此为根据地与项羽争雄天下, 奠定了良好的政治基础。

前 206 年 (汉高祖元年) 二月, 项羽率诸侯兵抵达函谷关 (今河南灵宝东北) 。 刘邦命令守军紧闭关门, 阻止诸侯兵进关。 项羽得知刘邦已攻下咸阳,十分恼怒,正赶上刘邦部下曹无伤密告项羽,说: “沛公要在关中称王。” 项羽立即命令英布督军强攻。同年十二月, 项羽大军攻破函谷关, 进驻新丰、 鸿门 (今陕西临涧东北) , 要与刘邦决一死战。幸亏项羽的叔父项伯与张良曾有旧交。 在项羽大军决定进攻刘邦的前夜, 项伯悄悄骑马来到刘邦军中私见张良, 把消息告诉了张良, 并邀他一同潜逃。张良说: “我奉韩王之命, 送沛公入关, 而今沛公身处危难之中, 我悄悄逃走, 是不合道义的。我必须去向他辞行再走。” 随即, 张良来到刘邦的营帐中, 把项伯所说的话一五一十地告诉了刘邦。

刘邦大惊失色, 忙问张良: “这可怎么办? ” 张良没有直接回答, 反问刘邦: “您估计我们的军队能抵挡住项羽的进攻吗? ” 刘邦有气无力地说:“确实不能。可是事已至此, 又怎么办呢?” 张良一想, 当务之急是打消项羽对刘邦的疑虑, 使他放弃进攻刘邦的计划。而要达到这一目的, 项伯是个关键人物。审时度势,张良给刘邦出了个釜底抽薪的主意: “请您去告诉项伯, 说您不敢背叛项王。 ” 刘邦问: “项伯和你, 谁的年龄大? ” 张良说: “项伯长我几岁。 ” 于是, 刘邦对张良说: “你替我把项伯请进来, 我要像对待兄长一样对待他。” 张良出去, 再三邀请项伯入帐见刘邦。项伯进帐后, 刘邦亲自为项伯斟酒祝寿, 并结为了儿女亲家。当项伯酒酣耳热之时, 刘邦委屈地说: “我入关以后, 秋毫无犯, 吏民都造册入籍, 府库财产严加封存, 专门等待项将军来接收。之所以派将士把守函谷关,是为了防备其他盗贼窜入, 并防备有非常的变故发生。 我守在这里, 日夜盼望项将军到来, 怎么敢反叛呢? 请您千万向项将军转达我的心意, 我决不敢背弃将军的大德。 ” 一席话, 说得项伯信以为真, 便交代刘邦: “明天一定要早一点亲自来向项羽谢罪。” 项伯连夜驰回鸿门, 把刘邦的话都转告给了项羽, 并百般疏通, 使原已剑拔弩张的局势有所缓解。刘邦明知此去如虎口做客, 危机四伏, 但又不能不去, 真是前后为难。张良知己知彼, 精辟地向刘邦分析了项羽其人, 决心深入虎穴, 谨慎而灵活地保护刘邦的安全。

第二天, 刘邦仅带着张良、 樊哙和百余名从骑来到楚营。刘邦一见项羽, 忙上前说道: “臣与将军合力攻秦, 将军战河北, 我战河南。 不料我侥幸先入关破秦, 得以在此复见将军。今有小人进谗, 致使将军与我结怨。” 项羽见刘邦只带百余从骑前来赴宴,而且一副谦恭委屈的样子,不禁动了“妇人之仁” , 脱口说道: “这都是沛公的左司马曹无伤告诉我的。 说你要在关中称王, 令子婴为相。 不然, 我何至于如此。 ” 刘邦先入为主, 努力从精神上压倒对方, 项羽自知刘邦依楚王约, 先行入关并无非份之处, 自己对刘邦如此这般倒有违约之嫌, 顿觉有些理屈词穷。 项羽款留刘邦会饮。 席间,项羽的谋臣范增屡次举目示意项羽, 又再三举起所佩玉块, 暗示他速下决断, 杀死刘邦。项羽犹豫不决, 默然不应。范增只好又从帐外召来勇士项庄, 授意他舞剑助兴, 伺机杀掉刘邦。项伯看出破绽, 拔剑对舞, 时时用自己的身体护住刘邦。

张良一看情况不妙, 赶快起身出帐去找樊哙, 命其速去护驾。樊哙二没说, 持剑拥盾闯入军门, 直奔帐下, 两眼怒视项羽, 头发上指, 大有万夫不当之勇。

项羽不禁骇然, 忙问: “这是什么人?” 张良答道: “是沛公的随从卫士樊哙。 ” 项羽说: “一条好汉, 赏给他酒! ” 左右的侍从捧上一大杯酒, 樊哙站着一饮而尽。再劝再饮, 并借题发挥地数落项羽道: “臣死且不避, 卮酒安足辞!” 接着, 便厉声陈述刘邦的劳苦功高和忠义, 指斥项羽疑心太重。项羽一时竟被他慷慨激昂的言辞所震慑, 无言以对, 只是招呼樊哙说: “坐! ”樊哙乘势坐在张良身边。 过了一会儿, 刘邦见情势已渐好转, 便借口入厕,招呼樊哙出帐, 张良随之而出。三人商量对策, 决定由樊哙保护刘邦赶快脱身, 张良留下来应付局面。

张良在这次生死攸关的斗争中, 以其大智大勇, 既巧妙地帮助刘邦安全脱离虎口, 又使项羽内部埋下了君臣相隙的祸根。

暗度陈仓

不久, 项羽恃强凌弱, 自立为西楚霸王, 定都彭城 (今江苏徐州) , 统辖梁、 楚九郡, 他 “计功割地” , 分封了 18 位诸侯王。 并违背楚怀王 “谁先攻入关中, 谁就做关中王” 的约定, 把刘邦分封到偏僻荒凉的巴蜀, 称为汉王。而把实际的关中之地一分为三,封给了秦的三个降将,用以遏制刘邦北上。刘邦心中十分怨恨, 想率兵攻击项羽, 后经萧何、 张良一再劝阻, 这才决定暂且隐忍不发。

天下分封已定,张良打算离开刘邦回韩国再事韩王成。刘邦赐金百镒, 珠二斗。而张良把金珠悉数转赠给项伯, 使他再为汉王请求加封汉中地区。项伯见利忘义, 立即前去说服项羽。这样, 刘邦建都南郑 (今陕西南郑县东北) , 占据了秦岭以南巴、 蜀、 汉中三郡之地。 同年七月, 张良送刘邦到褒中 (今陕西褒城) 。此处群山环抱, 沿途都是悬崖峭壁, 只有栈道凌空高架, 以度行人, 别无他途。张良观察地势, 建议刘邦待汉军过后, 全部烧毁入蜀的栈道, 表示无东顾之意, 以消除项羽的猜忌, 同时也可防备他人的袭击。这样, 就可以乘机养精蓄锐, 等待时机, 再展宏图了。刘邦入汉中后, 励精图治, 积极休整。同年八月, 刘邦用大将韩信之谋, 避开雍王章邯的正面防御, 乘机从故道 “暗度陈仓” (今陕西宝鸡) , 从侧面出其不意地打败了雍王章邯、 塞王司马欣和翟王董翳,一举平定三秦, 夺取了关中宝地。略定三秦。 刘邦倚据富饶、 形胜的关中地区, 便可以与项羽逐鹿天下了。 一个 “明烧” , 一个 “暗渡” , 张、 韩携手, 珠联璧合, 成为历史上的一段脍炙人口的佳话。 项羽闻知刘邦平定三秦, 怒不可遏, 决定率兵反击。 张良早已料到这一点, 于是寄书蒙蔽项羽, 声称: “汉王名不符实, 欲得关中; 如约既止, 不敢再东进。 ” 同时, 张良还把齐王田荣谋叛之事转告项羽, 说是 “齐国欲与赵联兵灭楚, 大敌当前, 灭顶之灾, 不可不防啊。” 意在将楚军注意力引向东部。项羽果然中计, 竟然无意西顾, 转而北击三齐诸地的毫无生气的腐朽力量。

张良的信从侧面加强了 “明烧栈道” 的效果, 把项羽的注意力引向东方, 从而放松了对关中的防范, 为刘邦赢得了宝贵的休养生息的时间。

不久, 项羽于彭城杀死了韩王成, 使张良相韩的幻梦彻底破灭。

同年冬, 张良逃出彭城, 躲过楚军的追查, 终于回到刘邦的身边, 受封为成信侯, 此后便朝夕相随汉王左右, 成为划策之臣。明代李贽曾评论此事说: 项羽此举, “为汉驱一好军师。 ” 的确, 项羽杀韩王成客观上帮了刘邦的大忙。

下邑奇谋

前 205 年 (汉高祖二年) 春, 刘邦接连收降常山王张耳、 河南王申阳、韩王昌、 魏王豹和殷王卬五个诸侯, 得兵 56 万。同年四月, 刘邦乘项羽集中力量攻打田荣之机, 率兵伐楚, 直捣楚都彭城。

攻占彭城后, 刘邦被这轻而易举得到的胜利冲昏了头脑, 不但没有采取恰当的政治、 经济措施, 安抚此地, 赢得人心, 反而恶习复发, 得意忘形之余大肆收集财宝、 美女, 整日置酒宴会, 结果给项羽回军解救赢得了时机。项羽闻知彭城失陷, 立即亲率 3 万精兵, 从小路火速赶回, 急救彭城。刘邦数十万乌合之师难以协调指挥, 连粮饷都筹备不齐, 所以一经接战,便遭惨败, 几乎全军覆没。至此, 许多诸侯王又望风转舵, 纷纷背汉向楚,刘邦丢下老父、 妻子、 儿女, 只带张良筹数十骑狼狈出逃, 军事上再度遭受重大挫折, 大好的形势复又逆转。

刘邦狼狈逃至下邑, 惊魂未定, 心灰意冷, 万念俱灰。 他沮丧地对群臣说: “关东地区我不要了, 谁能立功破楚, 我就把关东平分给他。你们看谁行?” 在此兵败危亡之际, 又是张良匠心独运, 为刘邦想出了一个利用矛盾、 联兵破楚的策略。 他说: “九江王英布, 是楚国的猛将, 现在与项羽有了隔阂。彭城之战, 项羽令其相助, 他却按兵不动。项羽对他颇为怨恨, 多次派使者责之以罪。 彭越因项羽分封诸侯时, 没有受封, 早对项羽怀有不满,而且田荣反楚时曾联络彭越造反,为此项羽曾令肖公角攻伐他,结果未成。这二人可以利用。另外, 汉王手下的将领, 只有韩信可以委托大事, 独当一面。大王如果能用好这三个人, 那么楚可破也。” 这就是著名的 “下邑之谋” 。

刘邦听罢, 认为这确是一个以弱制强的妙计, 于是派舌辩名臣隋何前往九江, 策反九江王英布; 接着又遣使联络彭越; 同时, 再委派韩信率兵北击燕、 赵等地, 发展壮大汉军力量, 迂回包抄楚军。

“下邑之谋” 虽然不是全面的战略计划, 但它构成了刘邦关于楚汉战场计划的重要内容。 正是在张良的谋划下, 一个内外联合共击项羽的军事联盟终于形成,扭转了楚汉战争的局势,使刘邦由战略防御转为战略进攻。事实证明了张良 “下邑之谋” 的深谋远虑, 最后兵围垓下打败项羽, 主要依靠的正是这三支军事力量。

前 204 年 (汉高祖三年) 冬, 楚军兵围汉王于荥阳, 双方久战不决。楚军竭力截断汉军的粮食补给和军援通道。汉军粮草匮乏, 渐渐难撑危机。汉王刘邦大为焦急, 询问群臣有何良策。 谋士郦食其献计道: “昔日商汤伐夏桀, 封其后于杞; 武王伐纣, 封其后于宋。 秦王失德弃义, 侵伐诸侯, 灭其社稷, 使之无立锥之地。 陛下诚能复立六国之后, 六国君臣、 百姓必皆感戴陛下之德, 莫不向风慕义, 愿为臣妾。德义已行, 陛下便能南向称霸, 楚人只得敛衽而朝。” 这其实是一种 “饮鸩止渴” 的夸夸其谈, 当时刘邦并没有看到它的危害性, 反而拍手称赞, 速命人刻制印玺, 使郦食其巡行各地分封。

在这关键时候, 张良外出归来, 拜见刘邦。 刘邦一边吃饭, 一边把实行分封的主张说与张良听, 并问此计得失如何。张良听罢, 大吃一惊, 忙问:“这是谁给陛下出的计策? ” 他沉痛地摇摇头接着说: “照此做法, 陛下的大事就要坏了。 ” 刘邦顿时惊慌失色道: “为什么? ” 张良伸手拿起酒桌上的一双筷子, 连比带划地讲了起来。 他说: “第一, 往昔商汤、 周武王伐夏桀殷纣后封其后代, 是基于完全可以控制, 必要时还可以致其于死地的考虑, 然而如今陛下能控制项羽并于必要时致其死地吗?第二,昔日周武王克殷

后, 杀了商纣王得到了他的头颅, 如今陛下能得到项羽的头颅吗? 第三, 表商容之闾 (巷门) , 封比干之墓, 释箕子之囚, 是意在奖掖鞭策本朝臣民。 现今汉王所需的是旌忠尊贤的时候吗?第四,武王散钱发粟是用敌国之积蓄, 现汉王军需无着, 哪里还有能力救济饥贫呢?第五, 把兵车改为乘车,倒置兵器以示不用, 今陛下鏖战正急, 怎能效法呢?第六, 过去, 马放南山阳坡, 牛息桃林荫下, 是因为天下已转入升平年代。 现今激战不休, 怎能偃武修文呢? 第七, 如果把土地都分封给六国后人, 则将士谋臣各归其主, 无人随刘邦争夺天下。 第八, 楚军强大, 六国软弱必然屈服, 怎么能向陛下称臣呢?”

张良的分析, 真是字字珠玑, 精妙至极, 且切中要害。 他看到古今时移势异, 因而得出绝不能照抄照搬 “古圣先贤” 之法的结论。尤其重要的是,张良认为封土赐爵是一种很有吸引力的奖掖手段,赏赐给战争中的有功之臣, 用以鼓励天下将士追随汉王, 使分封成为一种维系将士之心的重要措施。如果反其道而行之, 还靠什么激励将士从而取得胜利呢?张良鞭辟入里的分析, 较之昔日请立韩王, 处心积虑地 “复韩” 的思想认识, 显然是一个飞跃, 而且在中国古代政治思想史上占有重要一页。难怪 1700 年之后, 还被明人李贽情不自禁地赞叹为 “快论” 。

张良借箸谏阻分封, 使刘邦茅塞顿开, 恍然大悟, 以致辍食吐哺, 大骂郦食其: “臭儒生, 差一点坏了老子的大事! ” 然后, 下令立即销毁已经刻制完成的六国印玺, 从而避免了一次重大战略错误。 为尔后汉王朝的统一减少了不少麻烦和阻力。 不能不承认, 张良是一位洞察秋毫的谋略家和富有远见的政治家。

虚抚韩彭

当刘邦被项羽围困在荥阳的时候, 韩信却在北路战线上顺利进军, 势如破竹。 他先是平定了魏、 代、 赵、 燕等地, 接着又占据了齐国的故地, 欲自立为齐王, 使人禀告刘邦求封说: “齐人狡诈多变, 反复无常, 南边又与楚相邻, 如果不设王, 就难以镇抚齐地。望能允许我为假 (代理) 齐王。”

刘邦一听, 不由得怒气上冲, 当着使者的面, 破口大骂道: “我久困于此, 朝夕望他前来助我, 想不到他竟要自立为王!” 当时, 陈平正坐在刘邦的旁边, 陈平与张良清醒地认识到, 韩信的向背对楚汉战争的胜负有着举足轻重的作用。 况且, 韩信远在齐地自立为王, 刘邦鞭长莫及, 根本无力阻止。于是, 陈平连忙在案下轻轻踩了他一脚, 刘邦亦精明, 反应亦快, 立即感悟先前失言, 于是改口骂道: “大丈夫既定诸侯, 就要做个真王, 何必要做假王!” 刘邦本来就爱骂人, 有此一骂本不足为奇, 况且先后衔接自然,天衣无缝, 竟然没露出什么破绽。

当年二月, 刘邦派张良拿着印绶去齐地封韩信为王, 并征调韩信的军队击楚。授印齐王, 虽然是刘邦对韩信的暂时妥协, 但这个顺水人情和权宜之计, 居然笼住了韩信, 成功地解决了汉内部的权位矛盾, 赢得了楚汉天平上关键的一个筹码。 对此, 东汉苟悦曾有一句极为中肯的评价, 他说:“取非其有 (指齐地本非刘邦所有) 以予于人, 行虚惠、 而获实福。” 稳住韩信以后, 楚汉战争的形势发生了重大的转折。

前 203 年 (汉高祖四年) , 汉对楚已逐渐形成合围之势: 韩信据齐地不断袭击楚军, 彭越又屡次从梁地出兵, 断绝楚军的粮道。 楚军兵疲粮竭, 项羽无奈, 终于送回了被扣押的刘邦的父亲与妻子儿女, 与刘邦讲和。双方商定, 以鸿沟为界, 中分天下, 东归楚, 西归汉, 立约解甲归国, 各不相犯。项羽如约拔营东归, 向彭城而去。刘邦也欲引兵西归汉中。在这重大的转折之际, 张良以一个政治谋略家的深邃眼光, 看出了项羽腹背受敌、 捉襟见肘的处境, 便与陈平同谏汉王道: “如今汉据天下三分有二, 此时正是灭楚的有利时机, 宜猛追穷寇, 毕其功于此举。否则放楚东归, 如放虎归山,必将遗患无穷。” 刘邦采纳的张良的意见, 亲率大军追击项羽, 并令韩信、彭越合围项羽。

刘邦率大军追击楚军至固陵 (今河南太康) , 却迟迟没有等来韩信、 彭越所率的援兵, 结果惨遭失败。 刘邦躲在固陵的壁垒中, 不胜焦躁, 便问身边的张良: “他们为什么没有如期前来? ” 此时, 张良对韩、 彭的心思早已了然于心, 对应之策已思谋成熟, 见刘邦询问, 忙答道: “楚兵既将灭亡, 韩信、 彭越虽已受封为王, 却没有确定的疆界。 二人此次不来赴约, 原因正在于此。 陛下若能与之共分天下, 当可立招二将。 否则最终成败, 尚不可知。 ”刘邦一心要解燃眉之急, 便依张良计, 把陈地以东至沿海的地盘划封齐王韩信; 把睢阳以北至谷城的地盘划封给梁王彭越。 两个月后, 韩、 彭果然派兵来援。

汉军各路兵马陆续会集垓下 (今安徽灵璧县沱河北岸) 。 韩信先用 “十面埋伏” 之计兵围项羽于垓下, 继而又用 “四面楚歌” 之计瓦解了敌兵士气,终于打败项羽, 迫其别姬、 自刎。至此, 长达四年之久的楚汉战争, 以刘邦的彻底胜利而告终结。

前 202 年 (汉高祖五年) 二月, 刘邦正式即帝位, 史称汉高祖。同年五月, 汉高祖在洛阳南宫举行庆功大典, 大宴群臣。席间, 觥筹交错, 君臣共饮。 刘邦显得特别高兴, 当论及楚所以失天下, 汉所以得天下时, 刘邦道出其中的关键在于并用三杰 (即萧何、 张良、 韩信) 。他语中盛赞张良道: “夫运筹策于帷帐之中, 决胜于千里之外, 吾不如子房。”

劝都关中

国基初奠, 天下始定, 定都何处, 这无疑对新兴的西汉王朝的巩固和发展有着至关重要的意义。起初, 刘邦本想长期定都洛阳, 群臣也多持此见。

一天, 齐人娄敬求见刘邦, 陈说关中的地势险要, 劝刘邦定都关中。 刘邦一时拿不定主意,而这时那些主张建都洛阳的大臣们却纷纷陈说建都洛阳的好处。这些人多是六国旧人, 眷恋故旧, 乐土重迁, 劝道: “东都洛阳, 绵延几百年。东有成皋, 西有肴函渑池, 背靠黄河, 前临伊、 雒二水, 地理形势坚固易守。” 独有张良支持娄敬的主张。他说: “洛阳虽有这些天然的险要, 但它的腹地太小, 方圆不过数百里; 田地贫瘠, 而且容易四面受敌, 非用武治国之都; 关中则左有肴函之险 (即肴山与函谷关的合称, 相当于今陕西潼关以东至河南新安县地) , 右有陇蜀丛山之溢, 土地肥美, 沃野千里; 加上南面有巴蜀的富饶农产, 北有可牧放牛马的大草原。既有北、西、 南三面的险要可以固守, 又可向东方控制诸侯。诸侯安定, 则黄河、 渭水可以开通漕运, 运输天下的粮食, 供给京师所需。 如果诸侯有变, 就可顺流东下以运送粮草, 足以维持出征队伍的补给。这正是所谓金城千里, 天府之国啊!还是娄敬的主张正确。” 张良的分析全面而深刻, 加之素负重望, 又深得刘邦信赖, 因而汉高祖当即决定定都关中。 汉五年八月, 刘邦正式迁都长安 (今陕西西安市西北) 。 汉六年正月, 刘邦大封包括张良在内的20 多位功臣, 其余未被受封的人则议论纷纷, 争功不休。

一天, 刘邦在洛阳南宫, 从阁道上看见诸将三三五五地坐在沙土上窃窃私语, 就询问张良他们在谈论什么事。

张良故意危言耸听地说: “他们在商议谋反!” 刘邦大吃一惊, 忙问:“天下初定, 他们何故又要谋反?” 张良答道: “您起自布衣百姓, 是利用这些人才争得了天下。现在您做了天子, 可是受封的都是您平时喜爱的人,而诛杀的都是平时您所仇怨的人。 现在朝中正在统计战功。 如果所有的人都分封, 天下的土地毕竟有限。这些人怕您不能封赏他们, 又怕您追究他们平常的过失, 最后会被杀, 因此聚在一起商量造反! ” 刘邦忙问: “那该怎么办?” 张良问道; “您平时最恨的, 且为群臣共知的人是谁?” 刘邦答道:“那就是雍齿了。” 张良说: “那您赶紧先封赏雍齿。群臣见雍齿都被封赏了, 自然就会安心了。 ” 于是, 刘邦摆设酒席, 欢宴群臣, 并当场封雍齿为什方侯, 还催促丞相、 御史们赶快定功行封。群臣见状, 皆大欢喜, 纷纷议论道: “像雍齿那样的人都能封侯, 我们就更不用忧虑了。”

张良此举, 不仅纠正了刘邦任人唯亲, 徇私行赏的弊端, 而且轻而易举地缓和了矛盾, 避免了一场可能发生的动乱。 他这种安一仇而坚众心的权术, 也常常为后世政客们如法炮制。

明哲保身

张良素来体弱多病, 自从刘邦入都关中, 天下初定, 他便托辞多病, 闭门不出。 随着刘邦皇位的渐次稳固, 张良逐步从 “帝者师” 退居 “帝者宾” 的地位, 遵循着可有可无、 时进时止的处事原则。在汉初刘邦翦灭异姓王的残酷斗争中, 张良极少参与谋划。在西汉皇室的明争暗斗中, 张良也恪守“疏不间亲” 的遗训。

前 197 年 (汉高祖十年) , 汉王朝上层出现了一场新的危机。 刘邦有改易太子之意。当时刘邦宠爱戚夫人, 并察知吕后有异心, 有代刘而王的迹象, 故欲废太子孝惠 (吕后子) , 改立赵王如意 (戚夫人子) 为国储。朝野大臣, 群起谏争, 但丝毫不能更改刘邦初意。

眼看太子位行将被剥夺, 吕后遂求救于 “智囊” 张良。 张良考虑到太子一位, 事关重要, 不可轻易更立, 大儒叔孙通说得好: “太子天下本, 本一摇天下振动。 ” 再加上当时天下方定, 汉朝统治根基还未稳固, 各项制度还正在健全, 只有顺其现状, 无为而治, 才能安定天下, 稳保江山。基于这个大局, 张良遂对吕后说道: 口舌难保太子, “商山四皓” (皓: 白, 即四个白头发的老人, 分别是东园公、 甪里先生、 绮里季和夏黄公) 皆八十余, 节义清高,不就汉朝爵位, 匿亡山林, 皇上敦聘不至, 但仍然高义 “四皓” 。 太子若卑辞固请 “四皓” 出山, 出入宫廷以 “四皓” 相随, 皇上必问而知之, 知之则太子位可固。 事果如张良言, 刘邦问知伴随太子的 “四皓” 就是自己数请不来的隐士, 今为太子左右, 可见太子羽翼已丰, 翅膀亦硬, 奈何不得, 从此再也不提易立太子一事。太子终得嗣位, 吕后为此对张良也勋口敬重。

《史记》 、 《汉书》 对张良帮助萧何筹谋划策多不记载, 但亦无妨张良后期的功绩。论功行封时, 按级班爵, 汉高祖刘邦令张良自择齐国三万户为食邑, 张良辞让, 谦请封始与刘邦相遇的留地 (今江苏沛县) , 刘邦同意了,故称张良为留侯。张良辞封的理由是: 他韩灭家败后沦为布衣, 布衣得封万户、 位列侯, 应该满足。看到汉朝政权日益巩固, 国家大事有人筹划, 自己 “为韩报仇强秦” 的政治目的和 “封万户、 位列侯” 的个人目标亦已达到,一生的宿愿基本满足。 再加上身缠病魔, 体弱多疾, 又目睹彭越、 韩信等有功之臣的悲惨结局, 联想范蠡、 文种兴越后的或逃或死, 深悟 “狡兔死, 走狗烹; 飞鸟尽, 良弓藏; 敌国破, 谋臣亡” 的哲理, 惧怕既得利益的复失, 更害怕韩信等人的命运落到自己身上, 张良乃自请告退, 摒弃人间万事, 专心修道养精, 崇信黄老之学, 静居行气, 欲轻身成仙。但吕后感德张良, 劝他毋自苦, 张良最后还是听从了吕后的劝告, 仍就服人间烟火。

前 186 年 (汉高后二年),张良病逝,谥号文成侯。

当前位置:

当前位置: